在学生の声

やりたい研究があったから、

悩みながらも、臨床の研究室に進みました。

令和元年度 生命科学科4年 宮崎 眞佳さん

研究者を目指したきっかけを教えてください。

本学科を選んだ決め手を教えてください。

受験勉強は大変でしたか。

高校2年に進級するときの文理選択のときにはどちらに進むかかなり迷いました。悩んだ末にどちらを選んでも後悔すると思ったので、どうせ後悔するなら中学からやりたいと思っていた研究者の道を選ぼうと理系を選びました。

数学も苦手でしたが、特に物理が嫌で、興味を持って学ぶなど出来なかったです。けれど、「嫌なことでも必要ならやる。」という心構えを塾の先生が身に着けてくださり、そのおかげで乗り越えることができました。

とはいっても、センター試験の結果はふるわず、九大の生命科学科は自己採点でE判定でした。前述の塾の先生からも「合格は難しい。」と言われ、それでも受験する意思を伝えると「じゃあ、もう一年頑張ってね。」と答えられる程でした。先生にそういわれたことが悔しくて、絶対合格発表の日に「合格しましたよ。」と言ってやろうと思い、全力で勉強しました。その甲斐あってか無事に合格することができました。今思うと、口は悪いけれどとても良い先生だったと感謝しています。

入学してからの学習はどうでしたか。

入学してから1年間は伊都キャンパスで基幹教育の講義を受講しました。生命科学科は私の苦手な数学、物理も必修だったこともあって、体感的には受験勉強と変わらなかったです。まさに「嫌なことでも必要ならやる。」でした。高校の授業は65分と長いほうだったので、大学の90分の講義時間も長いと感じることはありませんでした。

2年生からは医学教育が始まり、学びたかったことがやっと学べるという気持ちで充実して受講できました。先生によっては講義のスピードが速く、話を聞きながら板書を書き写す同時作業をしないと追いつかないこともありました。私は話を聞くと手がとまり、手を動かすと話が頭に入らないので、その点は医学部の講義で鍛えられたように思います。

実際に入学してわかる本学科の良さを教えてください。

入学時 生命科学科のみんなと

生命科学科は少人数のおかげか、目的が一緒のおかげか、みんなすぐに仲良くなれました。私は香川県からこの学科と決めて福岡県まで来ましたので、地域的にも馴染めるかどうか不安でした。入学してすぐの学生証の受取りでいろんな学科の学生が入り混じって集まっていた時から、生命科学科新入生同士で、「生命科学科?」、「何の研究がしたいの?」と声を掛け合い、自然と馴染み、話に盛り上がっていました。この学科の雰囲気はとても良いと思います。

そして、研究者になるためにはとてもいいカリキュラムだったと思います。中でも2年生の後期のカリキュラムである、それぞれの研究についてそれぞれの先生が説明してくださる講義は良かったです。私はそれまで、遺伝子への興味から、遺伝子構造の研究がいいんじゃないかと思っていたのですが、比較してみてそれよりはもっと遺伝子の機能的なことの方に興味があることがわかりました。

さらに実際に研究室を体験するカリキュラムも設けられています。3年生の早期研究室配属を皮切りに、卒業研究まで複数の希望する研究室への配属されるシステムになっていて、実際に体験しながら自分に合う研究室を選ぶことができます。私はたくさんの研究室を回りましたが、早々に自分の希望する研究室を見つければ、ずっとそこで研究を続けることもできます。また、早期研究室前でも、自分でコンタクトを取って研究室を知ることもできます。医学部は研究室の数も多いですし、体感しながら研究を選んでくことができる点がとても良いと感じました。

そして、研究者になるためにはとてもいいカリキュラムだったと思います。中でも2年生の後期のカリキュラムである、それぞれの研究についてそれぞれの先生が説明してくださる講義は良かったです。私はそれまで、遺伝子への興味から、遺伝子構造の研究がいいんじゃないかと思っていたのですが、比較してみてそれよりはもっと遺伝子の機能的なことの方に興味があることがわかりました。

さらに実際に研究室を体験するカリキュラムも設けられています。3年生の早期研究室配属を皮切りに、卒業研究まで複数の希望する研究室への配属されるシステムになっていて、実際に体験しながら自分に合う研究室を選ぶことができます。私はたくさんの研究室を回りましたが、早々に自分の希望する研究室を見つければ、ずっとそこで研究を続けることもできます。また、早期研究室前でも、自分でコンタクトを取って研究室を知ることもできます。医学部は研究室の数も多いですし、体感しながら研究を選んでくことができる点がとても良いと感じました。

3年生のポスター発表会

4年生の卒業研究発表会

4年生の卒業研究発表会

実際に研究を始めてみた感想を教えてください。

研究をやっていく上では、最新の研究の情報を常に仕入れていく必要があり、論文を読むことはずっとやっていくことになります。今は大変ですが、読み続けていくことで慣れていくと思います。何より新しいことを知れるのは楽しいことですし、自分も論文を書く側になると思うと、読むこと自体は次第に苦ではなくなるのではないかと思います。

これからの進路を教えてください。

私は病態修復内科学分野の赤司教授の研究室に卒業研究から修士までお世話になります。赤司先生は九州大学病院でいうと第一内科の教授であり、いわゆる臨床系の研究室です。臨床医学研究は医師免許を持っていないと出来ない研究も多いのですが、臨床系の研究室の中では基礎医学研究を行っているところもあります。

私は、自分のやりたい研究が赤司教授の研究室で行われていることで、赤司教授の研究室に所属して研究をしたいと思いました。赤司先生の研究室では、いくつかのグループに分かれて研究を行っており、私は血液の研究グループで、卒業研究としてヘモグロビンについての研究を行っています。生物が誕生する前と後とではタンパク質の構造が変わっており、その発現がどのように制御されているかということが知りたいのです。

医師免許を持たずに臨床系の研究室に進むことについてすごく悩み、いろんな方に相談に乗って頂きました。臨床系の研究室から基礎系の研究室へ派遣されている大学院生の方、生命科学科の先生方、医師免許を持たず臨床系の研究室で活躍している学術研究員の先生、ラボの先輩など。いろんな方の多方面からの意見を踏まえた上で、最終的には自分がその研究を続けたい気持ちと実際に体験して分かった赤司教授のラボの雰囲気、赤司教授との面談で感じたことなどから総合的に判断して、この研究室ならやっていけると思いました。

臨床系の研究室で基礎医学研究を行うことについて、医師免許を持っていないことにハードルはないのかなと思います。少なくとも私の場合は大丈夫だと判断しました。研究に関してラボの医師の先生方は純粋に実験技術などの研究能力で評価されていて、そこに医師免許の有無は何も関わっていないと感じます。臨床系の研究室はここしかわかりませんが私はそう思います。

学生時代を振り返って印象に残ったことを教えてください

研究以外の話では、医学部のゴルフ部での経験は良かったです。ゴルフは4人1組で1日かけてコースをまわるのですが、大会では他大学の学生と一緒にまわります。コミュニケーションを学ぶいい経験になったと思います。コミュ力には自信がありませんが、少しはマシになったかもしれません。

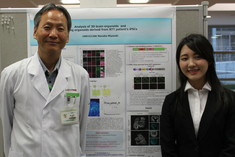

血液学会で先生方と

アメリカのハンバーガー

ゴルフ部のみんなと

研究者を目指す学生にメッセージをお願いします。

ザッハトルテ(友人とのドイツ旅行)

学生の時間があるうちにたくさん旅行をしてみてください。ただ楽しいだけの旅行でいいと思います。学生向けのプランもあって、私も長期休暇の度に国内、海外いろんなところに行きました。普段と違う食べ物や建物、そういった非日常に身を置くだけでも大きな刺激になると思います。

それから、この学科は、研究者を目指す人には最適だと4年間過ごして感じていますが、念を押して伝えたいのは、医学科を諦めて仕方なくでは来ない方が良いということです。医学科と一緒に授業を受けて、同じ内容の定期試験を受けますが、「一緒に学んでいる医学科100人は医師になれて、自分はなれない。」その事実は学年が進んでいくにつれて重みを増すように思います。

最後に、生命科学科の先生方は親身に学生と向き合ってくださいます。私も修士の進路についてはいろんな先生に相談させて頂きました。それは、大学の先生としてよりも、研究者としての先輩の言葉であったように思います。

この学科の良さは、研究室で出会った他大学出身の先輩や留学生など外からの視点でも「そんなシステムは他にない、いいね。」ということを言われるからも感じます。研究に興味があるならぜひ入学してください。

それから、この学科は、研究者を目指す人には最適だと4年間過ごして感じていますが、念を押して伝えたいのは、医学科を諦めて仕方なくでは来ない方が良いということです。医学科と一緒に授業を受けて、同じ内容の定期試験を受けますが、「一緒に学んでいる医学科100人は医師になれて、自分はなれない。」その事実は学年が進んでいくにつれて重みを増すように思います。

最後に、生命科学科の先生方は親身に学生と向き合ってくださいます。私も修士の進路についてはいろんな先生に相談させて頂きました。それは、大学の先生としてよりも、研究者としての先輩の言葉であったように思います。

この学科の良さは、研究室で出会った他大学出身の先輩や留学生など外からの視点でも「そんなシステムは他にない、いいね。」ということを言われるからも感じます。研究に興味があるならぜひ入学してください。